2025年5月,北京市发布16个国土空间生态修复典型案例。为进一步宣传北京市生态修复成效,发挥典型案例的示范引领作用,推动全市生态修复工作高质量发展,“北京规划自然资源”将于近期分批展示部分案例,共同见证首都生态建设的坚实步伐。本期带您了解——温榆河公园生态修复。

基本情况

01项目背景

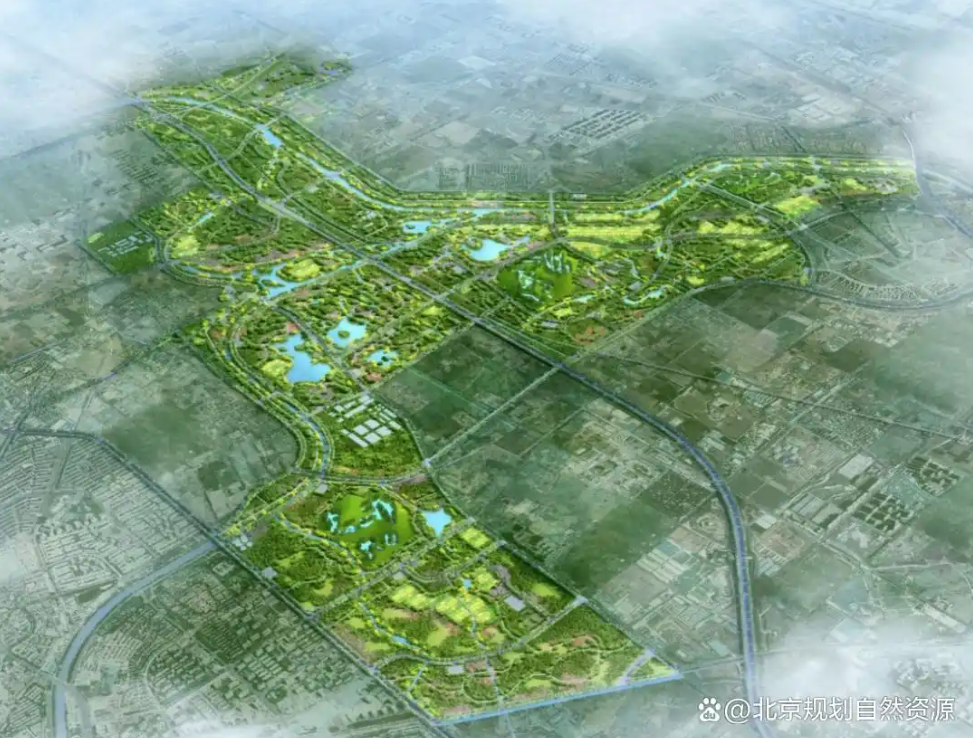

温榆河公园位于北京中心城区东北部,朝阳、顺义、昌平三区交界地区,温榆河、清河两河交汇之处,是首都大山水格局的重要生态节点,全市生态安全格局的重要组成部分,市域东北方向重要防洪通道和生态走廊。公园规划面积约30平方公里,规划建设成为集生态涵养、生境修复、蓄滞洪功能于一体,集合文化、休闲、体育等多元功能,形成水绿融合、生物多样、注重市民获得感的超大尺度的城市“公园群”系统。

02生态问题

公园范围虽地处北京市第二道绿化隔离地区之中,但在建设之初长期存在生态斑块破碎、环境污染严重、水系沟渠行洪能力不足、河道水质较差、整体承载力脆弱等一系列生态环境问题。此外,道路交通不畅,无法让市民高效可达、可享。

03实施情况

公园的规划建设深入贯彻落实习近平生态文明思想,落实总体规划要求,按照市委、市政府“五年成型、十年保育、多年成景”的目标,于2018年启动建设。三区分期实施压茬推进,计划于2025年底全面建成,总投资约50亿元。公园按照山水林田湖草一体化保护修复和系统治理原则,创新提出“生态、生活、生机”三生融合理念并贯穿规划建设全过程。

公园30平方公里整体规划效果示意图

主要做法

高位统筹,三区协同努力实现“一个公园”建设

温榆河公园面积较大,横跨三个区,是以非建设空间为主的城市结构性绿色空间,涉及众多非建设用地资源要素,工作内容多、难度大、时序长。市委、市政府高度重视公园规划建设,于2019年成立温榆河公园协调小组办公室,负责统筹协调调度公园规划建设相关工作。按照“市统筹,区主责”的工作机制,由市规划自然资源委会同市水务局、市园林绿化局等市级部门,朝阳、顺义、昌平三区政府及相关部门协同推进公园建设实施。

规划引领,系统支撑非建设空间“一体化”协同治理

公园规划在多个方面体现了规划改革的创新引领及示范带动效应。

在工作组织方式上,采取“专家领衔+多方参与+多学科融合”的模式,开展了从“周边区域概念性规划研究”到“公园控制性详细规划”再到“示范区详细设计”的全程伴随式规划,从“宏-中-微”三个层级逐层深入,形成清晰高效的传导体系与实施路径。在公园控制性详细规划阶段,采用“工作营”模式,邀请13家国内高水平的规划团队,进行了水利水生态、生物多样性等专题的研究和设计工作,全面科学谋划公园方案。

在规划技术方法上,跳出传统公园景观设计思维,从落实国土空间规划与生态文明建设相结合的视角来探讨基于超大城市绿色生态空间的多元价值,明确公园的功能定位、空间布局、生态修复、文脉延续、景观营造等,以“生态为底、以路为骨、以水为脉、以人定需”构建“多规合一”下的温榆河公园生命共同体。

●创新“生态留白”理念,首次划定“生态留野区”,加强自然带管控,探索荒野化管理模式,营造自然生境与生物栖息地。

●创新提出“精野结合”理念,将“生境塑园”落实到实施层面。突出生物多样性保护,布局生物多样性设施,减少人为干扰。在生态修复过程中,通过路网和绿道布局和打通生物廊道,为野生动物活动、栖息和迁徙留出生态空间。

精野结合的公园景观

●强调跨专业综合统筹,将交通、市政等基础设施布局与生态修复、景观设计有机统一,塑造宜曲不宜直、宜慢不宜快、宜窄不宜宽的道路网络。低扰动划定蓄滞洪区,生态化建设城市韧性设施,实现非建设用地功能复合利用。

●坚持以人为本,精细化配置必要服务设施,按照“宜小不宜大、功能复合、消隐于自然”的原则,灵活布局三级驿站体系。引入“大师做小品”,精心设计桥梁、驿站等设施。

隐于自然的公园设施

●从贯彻理念到研究办法,将国土空间规划与生态修复、生态设计相结合,将控制性详细规划、城市设计和园林景观设计相融合,形成非建设用地多规合一从规划到实施的北京实践。

融合创新,多维探索“用生态办法解决生态问题”的实施路径

公园在建设实施过程中坚持“低扰动、近自然”的原则,探索了再野化设计与荒野化管理的实践,并不断加强零碳和海绵城市技术运用,推进低碳生态环保建园。

实现建筑垃圾资源化利用。拆迁腾退后的建筑垃圾制成生态海绵砖用于铺设步道,把废石和混凝土混合物作为净水生态岛屿的滤料,实现建筑垃圾和园林垃圾就地消纳、变废为宝。

突出土壤生态化修复。选择适宜植物,改善种植结构,吸附重金属。调理土壤结构和酸碱度,施用有机肥。引入排灌水渠,实现降碱排盐。公园范围内施工挖土实现平衡消纳。

探索水生态修复技术及海绵示范。生态景观用水全部使用再生水,在朝阳示范区内利用现有河道、沟渠、坑塘等,形成多样湿地、立体净化、自然积存、全面蓄用,年径流总量控制率达到90%,5年一遇24小时降雨不外排,初期雨水全部集中收集、净化利用。

注重选择近自然、低维护、高生态效益植物。乡土树种占80%以上。同时增加食源、蜜源植物,满足动物栖息,增加物种多样性。园林废弃物资源化成聚焦生态问题,总结生态修复的主要做法和关键技术等。

探索生态监测与评估技术。2019年到2020年开展了生态本底调查,建立了生态监测和体检评估机制,之后每年开展生态监测工作,并发布《北京温榆河公园生物多样性发展白皮书》,为生态修复提供科学依据。

主要成效

筑牢首都绿色生态底色,修复生态环境效果显著

公园建设过程中,严格保护、合理利用公园内耕地,优化农田风貌,实现林田交织;通过疏解腾退散、乱、污的低效产业用地,实现区域减量、增绿、提质,有效消除安全隐患。原本受垃圾、污水、砂石场等污染的区域,已绿意盎然、碧水环绕、鸟鸣花香,生态环境大大改善;通过区域一体化实施,公园内外的道路交通、水利、市政等设施保障不断加强,公园生态涵养、生境修复、生态休闲及蓄滞洪功能不断完善。

守护首都安全格局,结合水系治理和蓄滞洪区建设打造韧性生态空间

低扰动、科学划定蓄滞洪区,形成1200万方滞洪区空间,提高流域防洪能力和城市韧性。联通生态廊道,打通断点,使区域的生态系统网络更加完善。

大力提升人居环境品质,生物多样性不断丰富

将生物多样性作为规划的第一考量,充分依托现状资源营造密林、疏林、农田、水域等八种生境,形成物种多样的近自然生境系统。目前公园累计检测到动植物种类880种,4年内增加了200余种,生态系统和生物多样性稳步向好发展。中华秋沙鸭、东方白鹳、疣鼻天鹅等保护动物,都曾在茑屋附近留下倩影。

显著提升人民幸福感,实现生态价值转化

目前公园示范区和一期已建成,受到市民群众的广泛好评,CCTV、央视网、BTV新闻、北京日报等媒体多次报道公园建设成效。其中,朝阳示范区荣获2020年“北京网红打卡地”自然景区类排名第一。2021年开园的温榆河公园昌平一期成为全市首个“碳中和”主题公园。朝阳一期带给市民更多的田园风光和全龄森林运动体验,备受市民青睐。

案例启示

温榆河公园的规划建设始终坚持以习近平生态文明思想为指引,坚定不移推进绿色低碳发展,探索构建国土空间体系下人与自然和谐发展的生命共同体。

公园生态修复始终以首都高质量发展建设为统领,将统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复的理念融入国土空间治理体系,构建全域、全要素、全时序的治理策略,将城市历史文化、文脉记忆、科技智慧融入水生态环境治理中。生态化建设蓄滞洪区,利用雨洪水、再生水,恢复自然湿地生境,打造安全开放、优美宜人的水生态空间;将“精野结合”“低扰动、近自然”的生态理念融入到大尺度、多层次的公园群建设过程中,探索“生态留白”和荒野化管理,丰富生物多样性;将“生态惠民、生态利民”思想落实在全面开放的无界公园,精心设计的生态路网体系、生态景观节点以及全龄友好的公共服务设施、驿站小品、智慧科技应用等美好场景中,不断完善公园配套,推广科普教育、文化展示等功能,让人民群众深切感受自然之美、生态之美,并主动融入生态保护实践。在“市级统筹+三区联动+部门协作”的科学统筹和系统推进过程中探索跨区域统筹的实施机制,坚定信念、久久为功,不断拓展首都绿色“底色”,合力打造新时代首都生态文明建设的“金名片”。

本内容由生态修复处、北京城市规划学会、政务服务中心、市规划院提供